Kommunaler Wärmeplan der Stadt Vechta veröffentlicht

Die Stadt Vechta hat den kommunalen Wärmeplan erfolgreich abgeschlossen und veröffentlicht damit einen wichtigen strategischen Meilenstein für den lokalen Klimaschutz. Der vollständige Plan steht ab sofort hier auf der städtischen Homepage zum Download bereit.

Der kommunale Wärmeplan zeigt auf, wie eine langfristig klimaneutrale Wärmeversorgung im Stadtgebiet erreicht werden kann. Er basiert auf einer umfassenden Bestandsanalyse des aktuellen Energieverbrauchs und berücksichtigt sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Effizienzsteigerung im Wärmesektor.

Zentrale Inhalte des Wärmeplans sind unter anderem:

- eine detaillierte Analyse der heutigen Wärmestrukturen,

- die Abschätzung zukünftiger Wärmebedarfe,

- Potenziale für erneuerbare Energien wie Solarthermie, Geothermie oder Abwärmenutzung,

- konkrete Szenarien zur Transformation der Wärmeversorgung bis 2045,

- sowie räumlich differenzierte Empfehlungen für mögliche Maßnahmen.

Der Wärmeplan dient als strategisches Steuerungsinstrument für die Verwaltung und bietet zugleich Orientierung für lokale Akteure – von Energieversorgern über die Wohnungswirtschaft bis hin zu privaten Eigentümerinnen und Eigentümern.

Die Stadt Vechta dankt allen beteiligten Partnern für die konstruktive Zusammenarbeit und lädt Bürgerinnen und Bürger ein, sich über die Ergebnisse zu informieren. Gemeinsam schaffen wir die Grundlagen für eine zukunftsfähige, klimafreundliche Wärmeversorgung.

7 Thesen für eine moderne Wärmeversorgung

Auch wenn sich gesetzliche Regelungen verändern, bleibt der Heizungstausch eine sinnvolle Investition. Veraltete Heizsysteme verbrauchen viel Energie und verursachen hohe Kosten. Wer frühzeitig auf effiziente und klimafreundliche Technologien umsteigt, sichert sich langfristig stabile Energiekosten und steigert den Wert seiner Immobilie.

Der Ausbau von Wärmenetzen ist ein komplexer Prozess, der viele Jahre dauern kann. Wer in den nächsten Jahren seine Heizung erneuern muss, sollte nicht auf ein zukünftiges Wärmenetz warten, sondern sich frühzeitig mit individuellen Lösungen wie Wärmepumpen oder effizienten Heizsystemen beschäftigen. Die kommunale Wärmeplanung hilft, die passende Entscheidung zu treffen.

Eine energetische Sanierung reduziert den Energieverbrauch und spart langfristig Heizkosten. Gut gedämmte Gebäude benötigen bis zu 50 Prozent weniger Energie. Staatliche Förderprogramme unterstützen Eigentümer bei der Umsetzung.

Fossile Energieträger wie Öl und Gas werden langfristig teurer. Wärmepumpen, Nahwärmenetze oder Biomasse bieten langfristig stabile Kosten und sind eine Investition in eine klimafreundliche Zukunft.

Gebäude sind für einen großen Teil der CO₂-Emissionen verantwortlich. Durch eine bessere Dämmung, effiziente Heizungen und den Umstieg auf erneuerbare Energien kann der Wärmebedarf deutlich gesenkt werden. Das spart Kosten und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

Die kommunale Wärmeplanung identifiziert Gebiete, in denen Wärmenetze wirtschaftlich und sinnvoll sind, und zeigt auf, wo individuelle Heizlösungen erforderlich bleiben. Sie gibt eine langfristige Orientierung für Eigentümer, Unternehmen und die Stadt, um den Umstieg auf eine klimafreundliche Wärmeversorgung strategisch zu planen.

In Vechta wurden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung nur vier Eignungsgebiete für den Ausbau von Wärmenetzen identifiziert. Der Großteil der Gebäude wird auch in Zukunft auf individuelle Heizlösungen angewiesen sein. Eigentümer sollten sich daher frühzeitig mit modernen, effizienten Heizsystemen befassen und die verfügbaren Fördermöglichkeiten nutzen.

Fragen und Antworten zur Wärmeplanung

1. Schritt: Ist-Zustand

Hier wird im gesamten Stadtgebiet der Bestand der Gebäude angeschaut: Welche Gebäudetypen, welches Gebäudealter und welche Wärmeversorgung (Heizungsart) ist vorhanden? Wie hoch ist der Energieverbrauch (zum Beispiel von Erdgas und Heizöl) im Jahr? Wie viele Treibhausgas-Emissionen verursacht die Wärmeversorgung im Stadtgebiet pro Jahr?

2. Schritt: Potentialanalyse

In diesem Schritt wird betrachtet, wo sich generell der Energieverbrauch einsparen lässt und wo es welche Möglichkeiten im Stadtgebiet gibt, Gebäude mit Wärme aus erneuerbaren Energien zu versorgen. Dafür werden unterschiedliche Wärmeversorgungsoptionen geprüft, wie zum Beispiel Wärme aus Geothermie (Erdwärme), Solarthermie (Wärme aus Sonnenenergie) oder aus Abwärme (beispielsweise aus industriellen Prozessen).

3. Schritt: Ziel-Szenario

Auf Basis der Ergebnisse aus den Schritten 1 und 2 wird berechnet, wie sich der Wärmeverbrauch/-bedarf in den nächsten Jahren entwickeln wird und welche Wärmeversorgungsstrukturen entstehen müssen, damit wir 2045 beziehungsweise in der Stadt Oldenburg schon 2035 eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung erreichen können.

4. Schritt: Handlungsstrategie mit Maßnahmen

Zum Schluss wird eine Strategie für das Stadtgebiet entwickelt, wie der Wärmebedarf gesenkt werden kann und was es braucht, um eine treibhausgasneutrale Wärmeversorgung zu erreichen. Diese Strategie beinhaltet Maßnahmen zur Umsetzung. Welche Maßnahmen das genau werden, wird aus den Ergebnissen der fachlichen Untersuchungen hervorgehen.

Die Kommunale Wärmeplanung hat das Ziel, langfristige Strategien zur nachhaltigen und effizienten Wärmeversorgung zu entwickeln. Dabei gibt es jedoch klare Grenzen, was die Wärmeplanung nicht leisten kann. Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Wärmeplanung keine rechtliche Befugnis hat, Bürger zu einem Heizungstausch zu verpflichten. Diese Entscheidungen unterliegen weiterhin den gesetzlichen Fristen und Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Das GEG legt fest, in welchen Zeiträumen und unter welchen Bedingungen Heizungsanlagen modernisiert oder ausgetauscht werden müssen. Die Kommunale Wärmeplanung kann Empfehlungen aussprechen und Möglichkeiten aufzeigen, ist jedoch nicht befugt, eigenständig verbindliche Vorgaben für den Heizungstausch zu erlassen.

Hauptziele sind die Reduktion von Treibhausgasemissionen, die Steigerung der Energieeffizienz, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien und die Sicherstellung einer zuverlässigen und bezahlbaren Wärmeversorgung für die Bevölkerung.

Das Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung ist eine Wärmewendestrategie für das gesamte Stadtgebiet sowie mindestens fünf Maßnahmensteckbriefe, die beschreiben, wie die Realisierung der Strategie seitens der Kommunalverwaltung vorangetrieben werden kann. Gleichzeitig zeigt die kommunale Wärmeplanung den Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümern in welchen Gebieten in der Stadt sich eine dezentrale Wärmeversorgung (beispielsweise durch eine Wärmepumpe) oder zentrale Wärmeversorgung (beispielsweise durch ein Wärmenetz) eignet.

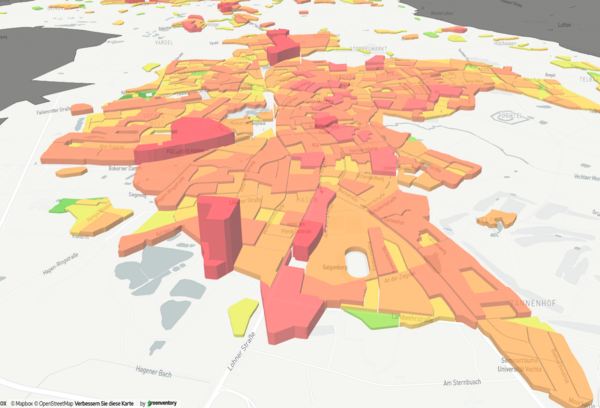

Die Stadt Vechta hat zusätzlich die Erstellung eines dynamischen Wärmekatasters, auch „Digitaler Zwilling“ genannt, beauftragt. Dieses digitale Abbild der Stadt zeigt den aktuellen Zustand und zukünftige Szenarien, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Ähnlich wie das Solarpotenzialkataster (https://www.solardachkataster-landkreis-vechta.de) informiert es Bürger über Potenziale für erneuerbare Energien, Eignungsgebiete für Wärmenetze und weitere Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung.

Die kommunale Wärmeplanung steht in Verbindung mit dem überarbeiteten Gebäudeenergiegesetz (GEG), indem sie planerisch Anknüpfungspunkte zur Erfüllung der so genannten 65-Prozent-Regelung des GEG schafft. Auf Basis der Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung können etwa Wärmenetz- und Wasserstoffnetzausbaugebiete per Ratsbeschluss ausgewiesen werden. Für diese ausgewiesenen Gebiete können dann unter gewissen Bedingungen andere Übergangszeiten/-fristen gelten, bis die 65-Prozent Regelung greift.

Auf Bundesebene wurde im Dezember 2023 das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) beschlossen. Dieses Gesetz ist am 1. Januar 2024 in Kraft getreten.In Niedersachsen ist die Pflicht für eine kommunale Wärmeplanung mit entsprechenden Vorgaben bereits im niedersächsischen Klimaschutzgesetz (NklimaG) verankert. Das NklimaG wird in naher Zukunft entsprechend der Bundesvorgaben aus dem WPG geändert. Die Stadt Vechta berücksichtigt in der Erstellung des kommunalen Wärmeplans bereits jetzt die zukünftigen geltenden Vorgaben aus dem Wärmeplanungsgesetz.

Weitere Informationen:

Gesetzliche Grundlage für die Pflicht zur kommunalen Wärmeplanung in Niedersachsen ist das Niedersächsische Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes und zur Minderung der Folgen des Klimawandels (NKlimaG). In § 20 des NKlimaG gibt es detaillierte Ausführungen zu den begleitenden Bestimmungen der kommunalen Wärmeplanung. Ober- und Mittelzentren (dies betrifft die Stadt Oldenburg) sind demnach verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2026 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen.

Als eine der ersten Städte im Nordwesten hat die Stadt Vechta bereits Ende 2022 die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans an die EWE Netz GmbH vergeben. Die Fertigstellung ist gegen Ende 2024 geplant. Anschließend wird der Wärmeplan veröffentlicht.

Aktuell werden die Eignungsgebiete für ein Wärmenetz definiert und Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmestrategie erarbeitet. Das NKlimaG verpflichtet dazu, den Wärmeplan nach der Erstellung alle fünf Jahre zu aktualisieren (§ 20 Absatz 1 NKlimaG).

(Stand: Juni 2024)

Der Wärmebedarf wird durch die Analyse von Gebäudedaten, demografischen Entwicklungen, Klimadaten und bestehenden Energieverbrauchsdaten ermittelt. Diese Informationen werden in computergestützten Modellen verarbeitet, um zukünftige Szenarien und Bedarfsspitzen vorherzusagen.

Dazu gehören Wärmenetze (Nah- und Fernwärme), Blockheizkraftwerke, Wärmepumpen, Solarthermie, Biomasseheizungen und Geothermie. Jede Technologie hat spezifische Vorteile und Einsatzmöglichkeiten, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Daher ist es von besonderer Bedeutung, die individuellen Rahmenbedingungen vor Ort bei der Planung zu berücksichtigen. Die Stadt Vechta bemüht sich um einen technologie offenen Ansatz bei der Erstellung der Zielszenarien, um sich potentiell so viele Optionen wie möglich offen zu halten.

Eine besondere Bedeutung spielen erneuerbare Energien wie Solarthermie, Biomasse, Geothermie und Wärmepumpen. Sie sind zentrale Bestandteile einer nachhaltigen Wärmeversorgung. Sie helfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu erhöhen.

Ob Wasserstoff für die Wärmeversorgung von Wohngebäuden eine Option darstellt, ist aktuell sehr fraglich. Für Gewerbegebiete und eventuell daran angeschlossene Quartiere kann Wasserstoff Teil der Lösung sein. Der heute und künftig verfügbare grüne Wasserstoff (Wasserstoff, der aus erneuerbarem Strom produziert wird) wird vordringlich für die Industrie und im Logistikbereich benötigt. Deshalb sollten Private bei der Erneuerung des Heizungssystems für ihr Wohngebäude auf andere, vorhandene Lösungen setzen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte direkt vom Netzbetreiber.

Nahwärme bezieht sich auf die Versorgung von Wärme über kürzere Distanzen, typischerweise innerhalb einer Gemeinde oder eines Stadtteils. Das Nahwärmenetz ist oft kleiner und einfacher zu installieren und zu betreiben. Es eignet sich besonders für kompakte Siedlungen, Neubaugebiete oder einzelne Quartiere. Nahwärme wird häufig durch lokale Wärmequellen wie Blockheizkraftwerke, Biogasanlagen oder Wärmepumpen bereitgestellt. Die kurzen Transportwege minimieren Wärmeverluste und ermöglichen eine hohe Energieeffizienz. Zudem können die Systeme flexibler auf die spezifischen Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt werden.

Fernwärme umfasst größere Distanzen und kann mehrere Stadtteile, Städte oder sogar Regionen miteinander verbinden. Fernwärmenetze sind umfangreicher und erfordern eine komplexere Infrastruktur. Die Wärme wird zentral in großen Anlagen erzeugt, wie beispielsweise in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), Müllverbrennungsanlagen oder großen Biomassekraftwerken. Diese zentralen Anlagen können durch ihre Größe und Effizienz wirtschaftlicher arbeiten und oft eine breitere Palette von Wärmequellen integrieren, einschließlich industrieller Abwärme und erneuerbarer Energien.

In Vechta gibt es bereits heute kleinere Nahwärmenetze, die durch Blockheizkraftwerke (BHKWs) betrieben werden. So zum Beispiel am Schulzentrum Nord und HWB sowie an der Geschwister-Scholl-Oberschule. Zusätzlich entsteht an der Grundschule Langförden ein erstes Wärmenetz, das durch eine Biogasanlage gespeist wird, sodass die Grundschule und die dazugehörige Sport- und Schwimmhalle in naher Zukunft nachhaltig beheizt werden.

Die kommunale Wärmeplanung identifiziert, welche Gebiete für die Installation von Wärmenetzen geeignet wären. Damit ist die kommunale Wärmeplanung eine strategische Planung. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass sich beispielsweise in einem bestimmten Stadtgebiet ein Wärmenetz eignen würde, können anschließend vertiefende Analysen (beispielsweise Machbarkeitsstudien) für dieses Gebiet durchgeführt werden. Damit wird die Eignung im Detail durchgerechnet und geprüft.

Der Bau und Betrieb eines Wärmenetzes wiederum erfolgt durch Dritte. Das können Unternehmen, Genossenschaften oder in anderen Städten auch Stadtwerke sein. In allen Fällen ist es entscheidend, dass sich im jeweiligen Gebiet ausreichend Haushalte an das Wärmenetz anschließen, um das Projekt finanzieren zu können. Die Frage nach Anschluss- und Nutzungskonditionen eines Wärmenetzes wird anschließend durch potentielle Betreiberinnen und Betreiber definiert.

Eine Möglichkeit ist es, selbst aktiv zu werden und mit Ihren benachbarten Gebäudeeigentümer/innen gemeinschaftlich ein eigenes Wärme- oder Gebäudenetz vor Ihrer Haustür zu betreiben, z.B. mithilfe von Erdwärme. Praxisbeispiele dazu finden Sie im Internet. Wenn sie in Ihrer Nachbarschaft ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden haben, ist es zunächst ratsam, die grundsätzliche Machbarkeit eines Netzes bzw. das technische Potenzial untersuchen zu lassen, bspw. durch eine Energieberaterin oder einen Energieberater.

Sie können auch Interesse an einem Wärmenetz bei kommerziellen Anbieterinnen und Anbietern bekunden.

Die Stadt Vechta begrüßt derartige Interessenszusammenschlüsse und versucht Sie, soweit es möglich ist, dabei zu unterstützen. Melden Sie sich dazu bei Klimaschutzmanager, Alexander Kunz unter alexander.kunz(at)vechta.de oder telefonisch unter 04441 / 886 6004.

Bei der kommunalen Wärmeplanung handelt es sich um einen Fachplan, über dessen Ergebnisse Bürgerinnen und Bürger informiert werden. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wird rechtzeitig zum Beispiel über Pressemitteilungen und die städtische Homepage bekannt gegeben. Nach dieser Bekanntgabe wird auch der digitale Zwilling für Sie einsehbar sein.

Die Wärmewende spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Klimaziele, indem sie auf eine nachhaltige, effiziente und kohlenstoffarme Wärmeversorgung abzielt. In Vechta entfallen etwa ein Viertel der Emissionen auf den Sektor "Wohnen", was ein hohes Reduktionspotential bietet. Die Umstellung der Heizsysteme in Wohn- und Geschäftsgebäuden auf erneuerbare Energien und effiziente Technologien ist ein wichtiger Schritt zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors, der für einen erheblichen Anteil der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Die Wärmewende ist ein wesentlicher Bestandteil nationaler Klimaschutzstrategien und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung internationaler Klimaverpflichtungen wie dem Pariser Abkommen, das die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius anstrebt.

Weitere Vorteile sind:

- Langfristige Kosteneinsparungen:

Obwohl die Anfangsinvestitionen in erneuerbare Technologien und Infrastruktur höher sein können, führen die langfristigen Kosteneinsparungen durch niedrigere Betriebskosten und geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu wirtschaftlichen Vorteilen für Haushalte und Kommunen.

- Erhöhung der Versorgungssicherheit:

Die Diversifikation der Wärmequellen und die lokale Nutzung erneuerbarer Energien erhöhen die Versorgungssicherheit und verringern die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen. Dies trägt zur Stabilität und Resilienz der Energieversorgung bei.

- Förderung von Innovation und Technologie:

Die Wärmewende treibt die Entwicklung und Implementierung neuer Technologien voran. Innovationen in der Speichertechnologie, intelligente Steuerungssysteme und die Digitalisierung tragen dazu bei, die Effizienz der Wärmeversorgung weiter zu erhöhen und neue Lösungen zu integrieren.